こんにちは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます。

本日は「知的障害と発達障害の違い」についてです。

知的障害と発達障害の違いについて、次のような3つの説明をよく目にします。

- 知的障害は発達障害の一部である

- 発達障害と知的障害は重複することがある

- 発達障害と知的障害の明確な区別はついていない

知的障害と発達障害の違いを知りたくて調べた結果、「結局どういうことなの?」と混乱している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では、この3つの説明についてわかりやすく解説していきます。

目次

知的障害と発達障害の違い

知的障害と発達障害の違いは、症状のくくり方です。

知的障害

知的障害は以下の条件に全て当てはまった場合に診断が下ります。

- 知能検査結果(IQ70未満が対象)

- 適応機能の明らかな欠陥

- おおよそ18歳までに生じる

参考元:知的障害(精神遅滞) | e-ヘルスネット(厚生労働省)

自立して生活を送るために必要な技能です。

お金の管理、対人関係が良好、食事の準備などが当てはまります。

発達障害

発達障害は生まれつき脳の機能に偏りが生じています。

主にADS(自閉症スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動性)、LD(学習障害)、チック症、吃音などを総称したものです。

参考元:発達障害|こころの病気を知る|メンタルヘルス|厚生労働省

具体的なくくり方は次章から解説します。

発達障害の広義と狭義

発達障害に大きなくくり(=広義)と限定的なくくり(=狭義)の2つの考え方があることが、情報の混乱の原因になっているようです。

DSM-5とICD-10について簡単に説明します。

端的にいえば、DSM-5は医師が診断する際に用いる診断基準、ICD-10は行政が用いる診断基準です。

【DSM-5とICD-10】

- DSM-5はアメリカ精神医学会が出版している精神疾患の診断基準を示したもの

- ICD-10は世界保健機構(WHO)が作成した疾病全般の診断基準を示したもの

※DSM-5とICD-10は分類や病名に少し違いがあります。

どちらも医学的な診断基準のマニュアルですが、日本国内においてICDは行政的な統計や定義にも使用されています。

DSM-5における広義と狭義

まずはDSM-5の分類について説明しましょう。

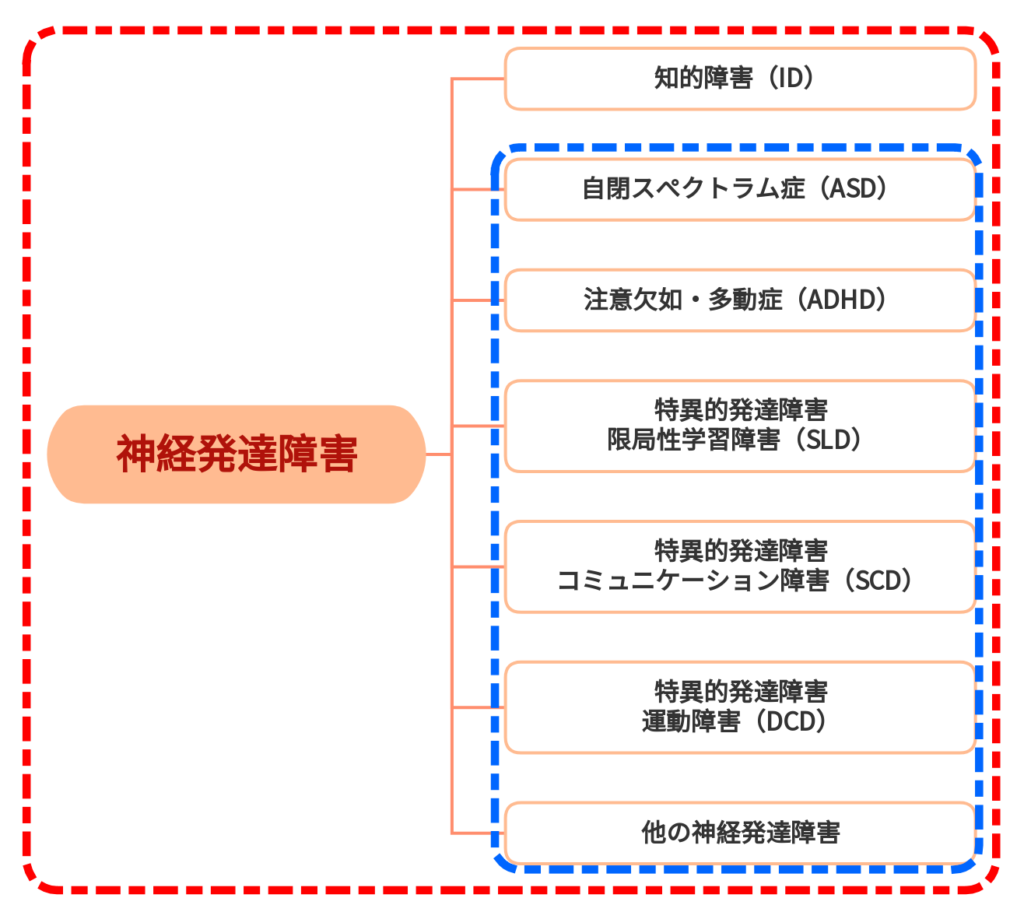

DSM-5では図1のように「神経発達障害」という大分類下に7つの分類があります。

DSM-5における広義の発達障害とは赤い点線で囲まれた部分、つまり「神経発達障害」という大分類のことなんです。

そして、狭義の発達障害というのは、青い点線で囲まれた6つの分類の部分を指しています。

ICD-10における広義と狭義

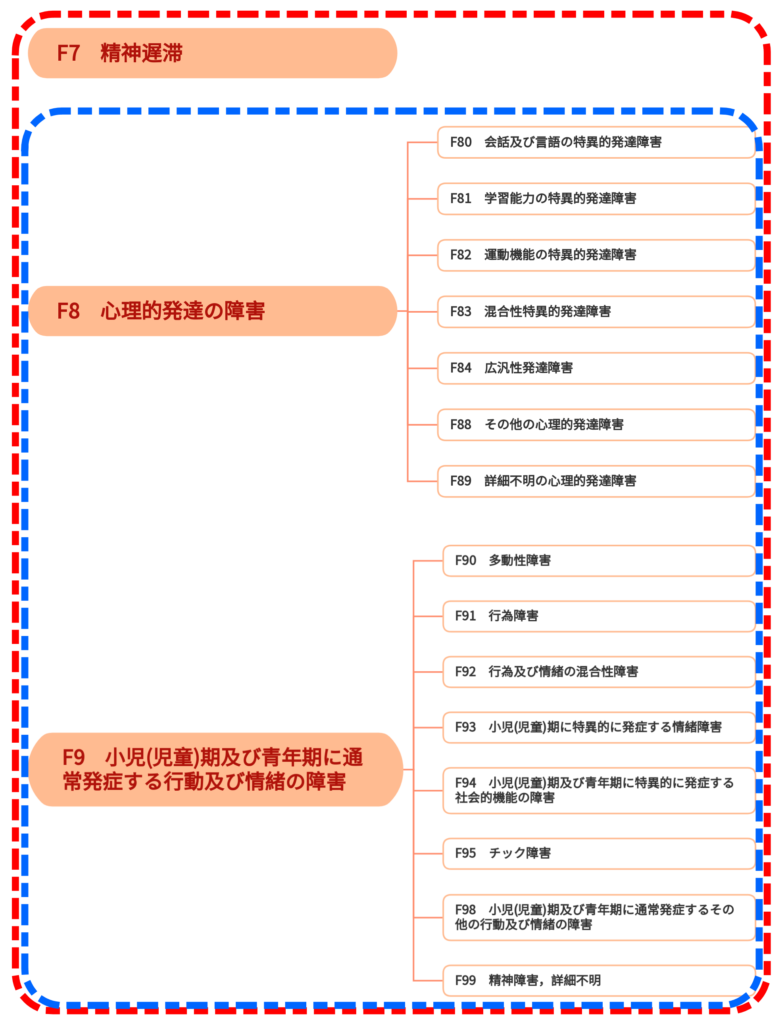

次にICD-10の分類を見てみましょう。

DSM-5の神経発達障害(広義の発達障害)に当たるのは、ICD-10では図2の赤い点線で囲まれた部分です。

DSM-5では1つだけの大分類が、ICD-10では3つに分かれています。

またDSM-5の狭義の発達障害に当たるのは、図2の青い点線で囲った部分の2つの大分類です。

狭義の発達障害の2つの大分類を細かくみてみましょう。

大分類F8の中に7つの分類、大部類F9の中に8つの分類、全部で15この分類が含まれていることがわかります。

狭義におけるDSM-5の6つの分類とICD-10の15の分類は、複雑に対応し合っていたのです。

知的障害は発達障害の一部である?

知的障害は発達障害の広義には含まれるが、狭義には含まれないというのが正解です。

前述の通り発達障害には広義と狭義がありますが、行政の使う発達障害は狭義の発達障害をいいます。

知的障害者の支援には「知的障害者福祉法」が制定されていましたが、のちに発達障害者を対象とする「発達障害者支援法」を制定されます。

知的障害者福祉法では知的障害者の定義はなく、厚生労働書の定義を用いていました。

知的障害

引用元:厚生労働省

「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義した。

発達障害者支援法では、対象者を知的障害者と区別するために狭義の発達障害を定義に用いています。

また手帳も異なり発達障害者支援法では「精神保健福祉手帳」、知的障害者福祉法では「療育手帳」が交付されます。

| 発達障害 | 知的障害 |

|---|---|

| 発達障害者支援法 | 知的障害者福祉法 |

| 精神保健福祉手帳 | 療育手帳 |

「発達障害者支援法」では支援や援助だけでなく、障害の有無によって分け隔てられることがない社会の実現も目的とされています。

それぞれの手帳についてや行政サービスについて、もっと詳しく知りたい方はこの記事も是非併せてお読みください。

発達障害と知的障害は重複することがある?

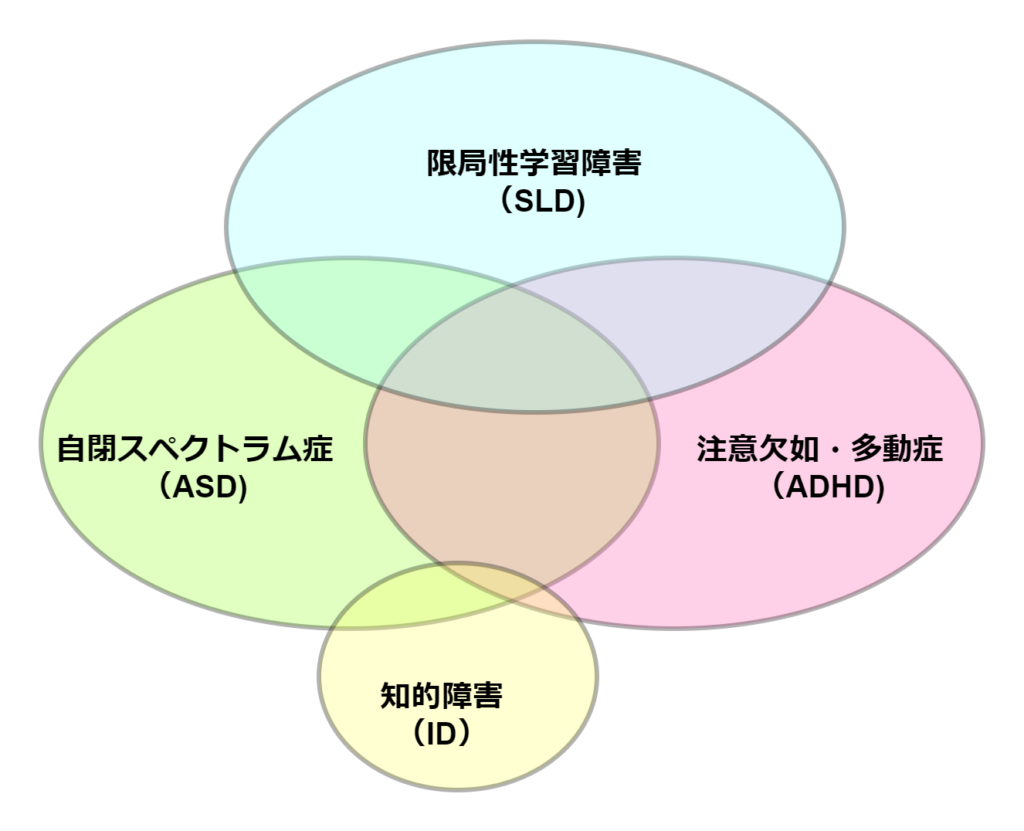

発達障害と知的障害は重複する場合があります。ざっくりとですが図3に示しました。

- どれか1つの発達障害の人もいる

- 2つ以上の発達障害を伴う人もいる

- 学習障害を除く1つ以上の発達障害と知的障害を持っている人もいる

※学習障害には知的障害がないと定義しているので重複しません。

図3から上記のようにいろいろな要素が複雑に絡んでいることがわかります。

発達障害と知的障害の明確な区別はついていない?

現実的には発達障害と知的障害を明確に区別するのは非常に困難です。

発達障害と知的障害の境界線だけでなく、狭義の発達障害同士の境界線も曖昧です。

知的障害や発達障害は、インフルエンザなどのように明確な診断ができるものではありません。

発達障害のどの分類に当てはまるかは、一定の条件を満たすことで診断されるものが多いからです。

たとえば、ADHDと診断するためには「このような条件に当てはまる場合にはADHDと診断します」というような細かい条件が5つほど設定されており、条件を満たすとADHDと診断されます。

診断は条件に合致するかどうかだけでなく、言語障害の有無、他に併存している分類があるかなどいろいろな要素を含めて下されるものです。

どのような傾向があるかなど、比較的曖昧な要素も含まれます。

場合によっては不安症やうつ病など二次障害が起こることもあります。

DSM-5やICD-10を使った分類の意味は?

DSM-5やICD-10の基準で分類すると、以下の利点を得られます。

- 医療面で適切な薬物療法や心理的なケアなどができる

- 行政面で適切な公的支援ができる

専門医の診断で障害の傾向を分類すれば、障害を持つ人の生きづらさや困難を少しでも和らげられる可能性があります。

明確な診断が難しくても、専門医や専門機関に相談するのは大切なことです。

参考動画:精神科医の解説【知的障害・発達障害の違い】

以下の動画でも【知的障害と発達障害の違い】について、わかりやすく解説されています。

1時間を超える動画ですが、図を用いて丁寧に解説しているので安心してください。

まとめ

- 知的障害は発達障害の広義には含まれるが、狭義には含まれない

- 知的障害と学習障害を除く発達障害は重複することがある

- 知的障害と発達障害を明確に区別することは困難である

- 分類することは、医療的にも行政的にも必要なことである

インターネットの情報は膨大で迷う方が多いかもしれません。

ですが「何を基準にしているのか?どの視点からの情報なのか?」に注目すると、わかりやすくなるのではないでしょうか。

今回はそんな混乱を解消するために様々な表現に沿った形で解説してみました。

なお知的障害や発達障害について、自己判断はすべきではありません。

必ず専門医や専門機関に相談するようにしましょう。