こんにちは!こんばんは!今回も知っておきたい発達障害に関する情報を提供させていただきます!本日は「集団行動が苦手な子ども」についてです。

発達障害の特性を持つ子どもは、特性の影響が強いことから集団行動を苦手な可能性が高いといわれています。

集団行動が苦手で保育園や幼稚園、小学校へ問題なく行けるのか心配な保護者の方もいらっしゃいますよね?

今回は発達障害の子どもが集団行動を苦手としている理由や集団で過ごすための関わり方について解説します。

目次

集団行動が苦手な理由

発達障害でなくとも集団行動が苦手な子どもはいますが、特に発達障害を持つ子どもは集団行動への適応が苦手であることが多いといわれています。

理由は他の子とは違う価値観やこだわりを強く持っている特徴や性質によるものです。具体的には主に4点あります。

- 気持ちの切り替えが難しい

- 指示が分からない

- 感覚過敏(※ASDに多い)

- 多動性・衝動性(※ADHD)

気持ちの切り替えが難しい

集団の中で行動するには他人に合わせて自分がしていることを止めて、次の作業に取り掛かることが必要です。

しかしその時の気持ちの切り替えが発達障害の子どもには難しいといわれています。

また、発達障害の子どもは強いこだわりを持っていることがよくあるため、いったん集中してしまうとやっていることをなかなか止められません。

指示が分からない

発達障害の子どもは指示があってもどうしたらいいのか分からなかったり、みんなと一緒に行動する理由が分からないことがあります。

- 指示が自分に言われていると分からない

- ひとつの物事に集中しすいという特徴から指示が聞こえていない

といったことから、本人の意思とは関係なく結果的に無視してしまうことがあります。

感覚過敏

音やにおいに敏感に反応してしまい不快感を感じてしまいます。

これを感覚過敏と言い、ASD(自閉症スペクトラム障害)の子どもに多く見られる特徴です。

特に集団の中では大きな音やさまざまな音があふれていますよね。感覚過敏の子どもは集団の中にいること自体が苦痛なのです。

行動や趣味が限定的または反復しており、主に複数人において対人関係が続きません。

結果、社会的・学業的に良好なコミュニケーションが続かず問題が発生しやすい傾向にあります。

参考元:ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について|e-ヘルスネット(厚生労働省)

多動性・衝動性

何か集団で行動しているときにも集中でできずに動き回ってしまいます。

例えば、学校などでも授業中に椅子に座ってじっとしていられず離席してしまうことも。

こうした多動性や衝動性が見られるはADHDの子どもが多い傾向にあります。

2つの傾向があります。

多動性:じっとしていられない、待つのが苦手→多動性(上記例)

注意欠如:ミスをしやすい、忘れ物をしやすい、順序立てて行動するのが苦手→注意欠如

社会人になってADHDと診断される方は注意欠如のパターンが多いといわれています。

参考元:ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療|e-ヘルスネット(厚生労働省)

「【発達障害】集団行動が苦手」という実際に発達障害を抱える女性がどんなことに困っていたのか紹介している動画がありますので参考にしてみてください。

自閉症スペクトラム障害やADHDの詳しい症状などについては、こちらの記事も併せて読んでおくとよいでしょう。

「集団行動が苦手」を克服するメリット

集団行動が苦手な理由はわかりました。しかし発達障害の特性が影響しているのであれば、苦手を克服する必要はあるのでしょうか?

答えは「克服するメリットはあります」。具体的に見ていきましょう。

社交性が身につく

集団行動が苦痛ではなくなると、さまざまな社交の場に参加しやすくなります。

人とのつながりはその後の人生に大きく影響する場合もあるので、無視するわけにはいきません。

例:地域主催のイベントにはクラスメイトが多く参加する。イベントでは学校以外の同年代の学生が参加するようだ。

勇気を出して参加をしてみて、あいさつをする、話を聞くだけでもいい。経験していくことで社交性が身につく。

問題解決しやすくなる

大人になるにつれて一人では解決できない問題が増えていきます。

知人や友人の力を得れば解決できる問題かもしれません。勇気を出して声をかけてみましょう。

例:明日までに終わらせなければならない課題がある。この課題は誰と一緒に行っても評価は変わらない。

一人で作業しても間に合わない場合、友達やクラスメイトに声をかけ協力を仰げば終わるかもしれない。

メンタルヘルスが安定する

自分の意見を言えないままだと、ストレスがたまり心身に悪影響を及ぼす可能性があります。

他人に自分の意見を伝えるのは勇気のいる行動ですが、自己アピールすることで自身の心身に不要な負担をかけずに済むのです。

例:修学旅行の自由行動をどうするべきか悩んでいた。ひとりぼっちだと変な目で見られてしまう。

少し仲のいいクラスメイトに「一緒に行動したい」と伝えるだけでも道は開けるかもしれない。

仮にいっしょに行けなくても、声をかけなかったという後悔に悩む必要がなくなる。

集団行動を克服する方法5選

発達障害の子どもは集団行動が苦手とお伝えしましたが、発達障害でなくても集団行動が苦手な子どももいます。

集団行動が苦手な子どもに寄り添う時には、困っている子どもの気持ちを知ることと子どもの気持ちを受け止めることをいつも意識しておきましょう。

それでは、集団行動が苦手な子どもとの関わり方について紹介していきます。

子どものそばで具体的に何をするのか声をかける

指示が分からない場合には、子どものそばに行って声をかけましょう。すると指示されているのが自分であると気づくのです。

例えば、「遊びに行くよ」ではなく「今から公園に遊びに行くから靴下をはいて玄関で靴を履こうね。」とわかりやすく伝えましょう。

発達障害の子どもは複数のタスク管理も苦手なので、一度に指示を伝えるのではなく、

- 「靴下をはこう」

- 「玄関に行こう」

- 「靴を履こう」

などのように、ひとつのことができたら次の指示を出すようにするとより子どもに伝わりやすくなります。

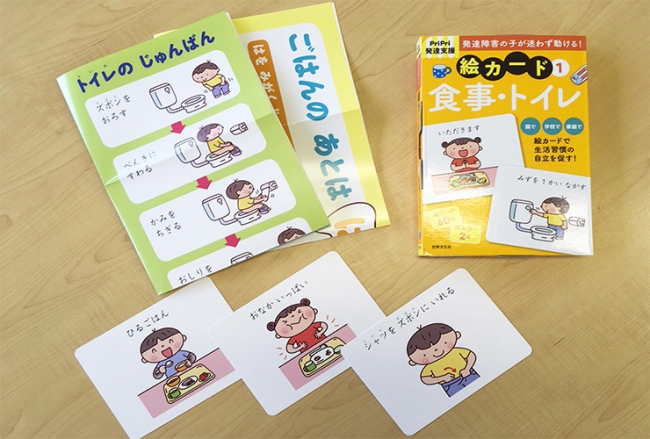

イラストを使って説明する

発達障害により子どもの言語理解が未熟であれば、言葉での説明だけではなかなか理解できずに誤解して捉えてしまうことがあります。

説明の時にはカードやイラストなどを用いてひとつの工程ずつ教えていきましょう。

発達障害の子どもはイラストで伝えることで内容を理解できるようになることが多く、発達障害の子供向けに絵カードなどもあるのでぜひ活用してみてください。

こちらの絵カードは発達障害の子ども用に作られた絵カードです。

この他にも着替えや清潔・片付け、コミュニケーションなど、合わせて6シリーズが発売されており、子どもに伝えやすいと好評です。

・子どもが興味を持ってくれた!

・使いやすい!カードをフィルムに入れて使用しています!

参考元:楽天市場レビュー

参考価格:2,200円(税込) ※楽天市場(投稿時点の価格、変動する可能性があります。)

しかし、1冊2000円程度し6冊そろえるのは高額になってしまいますよね。

そのため、まずは「できずに困っていてどう伝えればいいのか分からない!」という時に使ってみてはいかかでしょう。

周囲の余計な刺激を避ける

大切な話をじっと聞いていられない子どもは、もしかしたら目に入ったものや耳に入ってくる音に注意が向いてしまい落ち着かないのかもしれません。

そのため、注意がそれてしまいそうな物は見えないようにし、子どもの注意がしっかりと自分に向いているか確認しながら話すようにしましょう。

また、大人数では大きな音がしていることが多く、感覚過敏の子どもでは集団の中にいること自体が苦痛になっていることもあります。そんな時には集団を分けてあげる、少人数のグループに入れてあげることも一つの手段です。

具体的な活動がイメージできるように説明する

遠足などいつもと違うところや慣れない場所ではこれから起きることに予想がつかず、不安でどうしたらいいのか困ってしまうことがあります。

知らない場所や慣れない場所では不安にならないように、その日の流れを説明して見通しが立つようにしましょう。

またその子に予測される危険な行動に注意し、「お水のところにはいかないよ」や「ここでは手をつないでてね」などの声掛けをしてください。

終了(片付け)を分かりやすくする

発達障害の子どもは物事の終わりが分からず、やっていることをそのまま続けてしまうことが多くあります。

そのため、終わる時間の前に「もうすぐ終わりだよ」と予告したり音やカード、動作などで伝える工夫も大切です。

また、「早くしなさい」との催促や「バスに乗り遅れるよ」などの否定的な声掛けは避け、行動の切り替えができた時にはしっかり褒めてあげましょう。

参考動画:臨床心理士の解説

臨床心理士の方が集団行動が苦手なお子さんへのアドバイスを伝えている動画です。

集団行動をした時に楽しめるポイントを見つけられたら、楽しさにつられ次第に集団行動が苦にならなくなる可能性があると解説しています。

集団行動ができるようになる年齢

赤ちゃんに「他の子と一緒に行動しましょう」といっても難しいですよね。

子どもは様々ことをできるようになって成長していきますが、いつごろから集団行動ができるようになるのでしょうか。

個人差があるため必ずその年齢からできるようになるわけではありませんが、年齢ごとに発達の目安を見ていきましょう。

1歳

1歳で自我が芽生え始めえる段階で、まだ集団行動というよりも自分と他者の区別がつくようになります。

この年齢では月齢や個人差も大きく、できることに開きがあります。

2歳

身体機能が発達し自由にからだを動かせるようになります。

また、順番や交代などのルールがあることを知るのもこの年頃からです。

しかし、まだ自分本位に行動してしまい、他の子供が遊んでいるおもちゃを取ってしまったり、遊具で順番待ちができないことが多くみられます。

また、言語能力も未熟であるため他の子どもとコミュニケーションを取りながら仲良く遊ぶことは難しいでしょう。

3歳

一般的に3歳頃から集団行動ができるようになってくると言われています。

言語能力も発達し、他の子どもとコミュニケーションを取りながら遊ぶことも可能です。

また、簡単なルールがある遊び(鬼ごっこやしっぽとりなど)をできるようになります。

同じおもちゃを共有して一緒に遊ぶようになる前の段階として並行遊びというものがあります。

並行遊びとは他の子と一緒に同じ遊びをするのではなく、一人で行う遊びのこと。

例えばお友達が砂場で遊んでいると横に行って遊びだすのに、一緒に砂の山を作るのではなく自分の砂の山を新しく作るなどですね。

この時お友達との会話やおもちゃの貸し借りなどの関わりはなく、自分のことだけに集中しています。

しかし子どもにとっては他の子どもと遊ぶための準備期間であるため、無理にお友達の輪に入れようとせずに見守ってあげるようにしましょう。

4歳

4歳ではスムーズにコミュニケーションを取りながら他の子どもと遊べるようになります。そして我慢することもできるようになってきます。

しかし競争心が芽生え始め、自分のしたいことやしてほしいこと、好き嫌いなどの表出がはっきりしてくる年頃です。

それと同様に徐々に相手の言い分を聞き友達の思いを優先したり、自分たちで解決できるようになるのがこの時期です。

5~6歳

5歳頃になると集団の一員として場や自分の役割を意識するようになり、やり遂げる大切さや力を十分に発揮しようとする様子が見られます。

また社会性や協調性が養われ、他の子どもの気持ちを考えたり、子ども同士で協力しだすのもこの年頃からです。

この機能が完成するのは小学校高学年頃ともいわれており、まだ人の気持ちを把握することに慣れていない状態と言えます。

参考元:一般社団法人|日本保育者未来通信

まとめ

- 発達障害の子どもが集団行動に向いていないのはその特性が原因かもしれない

- 集団行動は年齢が上がるにつれてできるようになるが、個人差がある

- 絵カードなど使って集団行動ができるような工夫が大切である

発達障害が有ろうと無かろうと集団行動が苦手な理由は人それぞれです。

発達障害の特性を持つお子さんは集団行動が苦手な傾向にありますが、工夫次第で集団行動ができる可能性を秘めています。

どうしたらできるようになるのか、どこまでできるようになればいいのかなど目標を決めて取り組んでみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。