こんにちは!こんばんは!今回もとっても役立つ発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます!

本日は「発達障害と併発しやすい障害」についてです。

発達障害の方はうつ病などの他の障害を併発する可能性が非常に高いといわれています。

発達障害の方は健常者より障害を抱えやすい遺伝子を持っているということや、不安を通常より多く抱えていることが原因です。

今回は発達障害と併発しやすい障害をまとめたので、当記事で知識を吸収してくださいね。

目次

発達障害に併発しやすい障害は?併発を防ぐ対策を取ろう

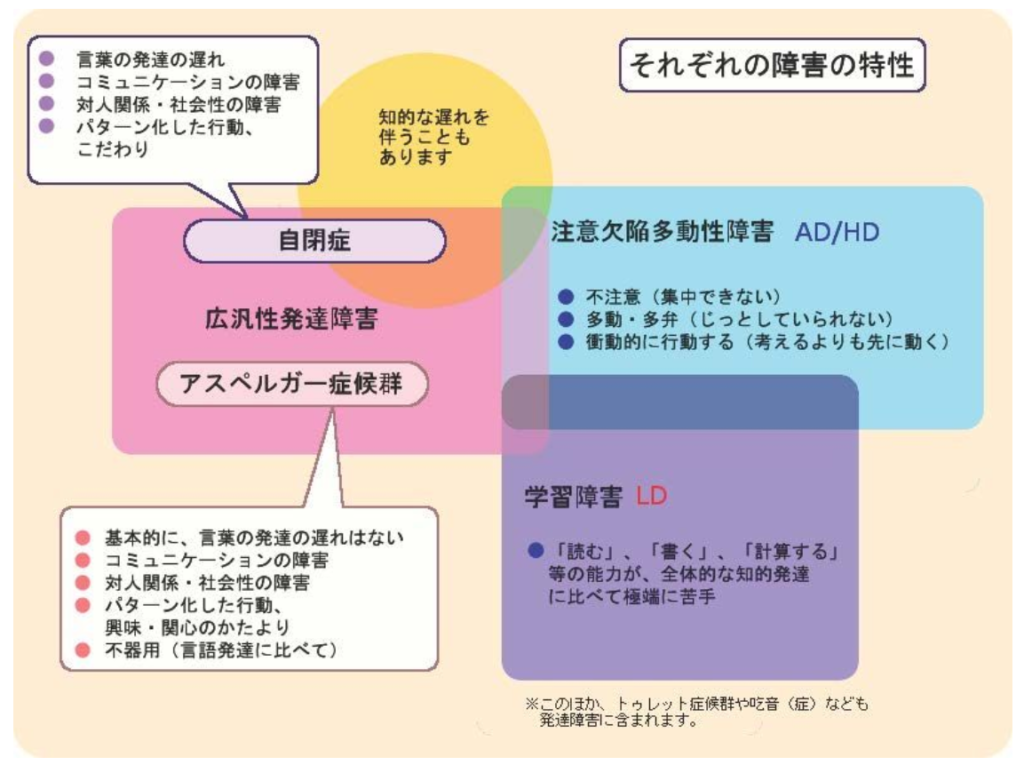

発達障害は主に自閉症スペクトラム障害(ASD)・注意欠如多動性障害(ADHD)・学習障害(LD)から成ります。

ですが自閉症スペクトラムと診断されても、注意欠如多動性障害の症状を併せ持っていたり、学習障害を併発していたり個々により症状はさまざまです。

発達障害に対して適切な対応がされなかった場合は、その他の障害を併発する可能性が非常に高くなります。

また、症状が比較的軽度な場合でもまわりがその症状に対して否定的な対応を取り続けていると、他の障害を併発してしまう場合もあります。

そのため診断名や重症度にこだわらずにお子さんの問題を悪化させないためにまわりの大人は気を付ける必要があります。

今回は発達障害と併発しやすい障害とそれを防ぐための対策と合わせて、あまり知られていないディスレクシア、トゥレット症候群、吃音症に関してもお伝えいたします。

発達障害にはどのような症状があるのか

はじめに発達障害の基幹をなす4つの症状を確認しましょう。

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)

- 注意欠陥多動性障害(ADHD)

- 学習障害(LD)

- 発達性強調運動症(OCD)

自閉症スペクトラム(ASD)

自閉症スペクトラムの主な症状には下記のようなものがあります。

- こだわりが強い

- 物の配置にこだわる

- パターン化した行動を好む

- コミュニケーション障害

- 目を合わせることが苦手

- 自分の興味のあることだけを一方的に話す

- 非言語メッセージ(表情やジェスチャーのメッセージ)を理解できない

- 場の雰囲気や相手の気持ちを理解できない

- 社会性の障害

- 周りに合わせて行動することが困難

- 協調性がない

- 友達ができにくいため社会性も身につきにくい

- 常同行動

- 意味のない行動を延々と繰り返しする

- 感覚過敏

なお以前は自閉症でも、知能や言語の遅れはない場合はアスペルガー症候群と呼ばれました。

2013年の診断基準の変更(DSM-5)により、自閉症やアスペルガー症候群、広汎性発達障害は自閉症スペクトラム症へ呼び名が統一されています。

注意欠陥多動性障害(ADHD)

注意欠陥・多動症の主な症状には下記のようなものがあります。

- 不注意

- 物をよくなくす

- 忘れ物が多い

- 話しかけても上の空で聞いていないことが多い

- 気が散りやすい

- うっかりミスが多い

- 多動・衝動性

- 興味のないことに集中力が続かない

- じっとしていることが困難

- 順番を待つことが困難

- 絶えずソワソワしている

- 思いつきで行動する

上記に加え、不注意と多動・衝動性が混合した症状を持つ方もいます。

学習障害(LD)

学習障害は基本的な学習能力の一部に極端な困難を示します。

- 学習能力の一部が極端に苦手(読む・書く・計算する等)

- 物事を順序立てて考えることが困難

発達性強調運動症(OCD)

発達性強調運動症は体の動きがぎこちないなど特に運動面に困難を示します。

- 体の動きがぎこちない

- 手先が不器用

- 運動が極端に苦手

自閉症スペクトラム障害(ASD)・注意欠如多動性障害(ADHD)・学習障害(LD)に関してはこちらの記事で詳しく説明していますのでご参考ください。

発達障害と併発しやすい障害

それでは次に発達障害に併発しやすい障害と併発を防ぐための対策に関してお伝えいたします。

睡眠障害

睡眠障害は発達障害と併発しやすい障害です。

2019年に自閉症幼児の睡眠障害の有病率を調べる大規模な調査がおこなわれ、約80%が睡眠障害を抱えていることを明らかになりました。

睡眠障害の原因

発達障害者が睡眠障害を誘発しやすい原因として、体内のセロトニン量の不足があげられます。

発達障害の人はセロトニンの分泌量が少ないことが研究により明らかになっています。

私たちの体内で睡眠と覚醒のサイクルを調整する役目を果たしているのは、「睡眠ホルモン」ともいわれるメラトニンです。

メラトニンはセロトニンを原料として生成されるため、体内のセロトニン量が少ないと必然的にメラトニン量も少なくなります。

メラトニンは、暗くなるにつれて分泌量が増え眠気をうながします。

そのためメラトニンが不足すると、眠気を感じる時間帯でも眠くならなかったり、起床時間になってもまだ眠いといったことが起こります。

その他の原因として、ADHDの人に考えられるのがナルコレプシーの併発です。

ナルコレプシーは睡眠を十分にとっていても日中に重い眠気に襲われる睡眠障害ですが、ADHDの人はこのナルコレプシーを発症しやすい遺伝子を持っていることが明らかになっています。

睡眠障害は反復行動・注意散漫・衝動性などの発達障害の症状を悪化させる可能性がありますので、疑われる場合は早期に対策を取りましょう。

上記も含め発達障害の人が睡眠障害を併発する原因を下記にまとめました。

睡眠障害になると生じる症状

発達障害の方が睡眠障害になると体にどんな変化が起きるのでしょうか?具体的には以下の症状が現れます。

- 「睡眠ホルモン」のメラトニン量が少ない

- 心配ごとや不安感が頭を支配して寝付けない

- 睡眠時無呼吸症候群に陥る

- ムズムズ脚症候群が起きる

睡眠時に突然呼吸が止まる疾患。発達障害者は睡眠時無呼吸の発生率が健常者より高い。

主に安静時に脚にかゆみなどの不快な症状を感じる疾患。発達障害者はムズムズ脚症候群の発生率が健常者より高い。

ASDの方に見られる睡眠障害のその他の原因

感覚過敏が原因で睡眠障害を引き起こす可能性があります。

例えば音や光に敏感な方は、時計の音やカーテンからもれる街頭の光などが気になり寝付けない例が考えられるのです。

あるいは胃腸障害が原因で、寝付けない可能性もあり得ます。

ADHDの方に見られる睡眠障害のその他の原因

過集中状態であると睡眠時間になっても眠くならない、またその後布団に入っても脳が興奮状態のため、寝付けません。

その他、睡眠時に寝がえりを多く打つなどして動き回るために疲れが取れにくい人もいます。

睡眠障害を緩和する方法

睡眠障害がある場合はメラトニンの原料となるセロトニン量を増やすよう心掛けましょう。

セロトニンは日中に日光を浴びることなどで簡単に活性化できます。

その他にも生活習慣を変えることで睡眠障害を緩和する試みをおこないましょう。以下、睡眠障害を緩和する方法をまとめました。

- 日中に15~30分ほど日光を浴びる

- 日中に30分ほど運動をする

- 寝る前はデジタル機器の明かりをできる限り避ける

- 睡眠時間と起床時間を固定して体内リズムを作る

- 眠る前の行動を固定化する(「入眠儀式」を確立する)

- 静かで暗い部屋で心地よい寝具で寝る

- 睡眠時無呼吸症候群が疑われるさいは医師に相談する

- 寝る4時間前はカフェインを摂取しない

日中に30分ほど運動をする場合、ジョギングやサイクリングなどの有酸素運動が効果的です。

寝る前はデジタル機器の明かりをできる限り避けましょう。明るい光は成長ホルモンと呼ばれるメラトニンの生成を抑制します。

「入眠儀式」とは眠る前の行動を固定化することにより、睡眠へ入りやすい状態を導いていくためにおこなう過程です。下記のような方法があります。

- 軽いストレッチをおこなう

- アロマでリラックスする

- 部屋の明かりを暖色系に変える

静かで暗い部屋で心地よい寝具を推奨するのは、睡眠を妨げる原因となる音や光やその他の刺激を極力排除するためです。

睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合(激しいびきをかくなど)は、睡眠時無呼吸の前兆の可能性があるので、医師に相談しましょう。

セロトニンは医師により、お子さんの睡眠障害の改善を目的として処方されることもあります。

参考元:「遺伝子解析により、睡眠障害の遺伝的リスクと ADHD 特性の関連が明らかに」 浜松医科大学

不安障害

発達障害児はまわりができることができない、注意されることが多いなどの理由により通常より多くの不安を抱えています。

そのままにしておくと不安障害を併発する可能性は非常に高いのです。

不安障害は症状により下記に分類されます。

- 強迫性障害

- 社会不安障害

- パニック障害

強迫性障害

強迫性障害は自分の意思と関係なく強迫観念に思考が支配されてしまう症状です。

強迫性障害は基本的に下記の2種に分類できます。

- 強迫観念:繰り返し現れ患者を苦しませる制御不能な好ましくない観念

- 強迫行為:強迫観念を追いやるためにおこなわざるを得ない行為

強迫性障害の症状

強迫性障害の症状には下記のようなものがあります。

・自傷行為への恐怖

・他傷行為への恐怖:電車のホームで他人を落としてしまうのではないかなど

・汚染されるのではないかという恐怖

・不潔恐怖症:

手を何度も洗う

公共の場で不潔と思うものを避ける(公衆トイレなど)

・確認行為:

カギを閉めたか、物が定位置にあるかなどを繰り返しチェックする

・儀式行為:

常に決まった順番で衣服を着脱するなど

強迫行為は不安感を開放するためにおこなわれる行動です。

強迫性障害者は強迫行為を止められるなどして遂行できないと不安感を増大させます。

強迫性障害者はこれらの行為は意味がないとわかっているものの、止めることができません。

そして焦燥感とともに不安感を増大させ強迫症を悪化させる可能性があります。

強迫観念や行為のため、外に出たり人と会うことが苦痛となり外出を避けたり、うつ病を発症するなどしやすくなり、社会から孤立しやすくなります。

社会不安障害

人生には緊張を伴う場面が幾度となくありますよね?

例えば発表会や面接のときなどに感じる適度な緊張感は人間を成長させるために必要なものです。

ですが、社会不安障害は通常の緊張感ではなく恐怖感が伴います。

そのため発表会などでも、赤面したらどうしよう、声が震えたらどうしようという恐怖感に心が支配され自分の力を発揮することができなくなります。

主に思春期など人目が気になりだした頃、自分の価値が認められることがなく不安を抱えている場合に発症することが多いようです。

社会不安障害の症状

社会不安障害には下記のような症状があります。

・他人の評価を極度に気にする

・人前で失敗することを恐れる

・緊張のため人前で話すことができなくなる

・ストレスを感じていたり神経質になっていることを他人に気づかれることを恐れる

・不安のため人前に出ることや社会にでることを避けるようになる

社会不安障害は対策をしないとうつ病を発症する可能性が高くなります。

パニック障害

パニック障害は、突然起こる激しい動機や息切れなどの発作が繰り返し起こる障害です。

結婚や出産などストレスや心労を抱えやすい人生の節目に発症しやすいといわれています。

発症率は女性のほうが男性より2倍高く、また遺伝的な要因も大きく影響します。

パニック障害の症状

パニック障害の症状(発作)には下記のようなものがあります。

・激しい動機

・息切れ

・めまい

・吐き気

・震え

・発汗

・胸の痛み

この発作は通常10分から20分続きます。

パニック発作は恐ろしい発作ですが身体へ害を及ぼすこすことはありません。

ですが突然発作がおこるため患者に激しい恐怖を生み出します。

また公共の場での再発の不安や他人の理解を得にくいなどの理由により行動範囲がせばめられてしまします。

不安障害を防ぐために|励ましだけでは不十分

発達障害の方は自分の不安をまわりに伝えられず抱え込んでしまい、不安な気持ちに対処できずに悪化してしまう傾向にあります。

不安障害を防ぐためには、周囲の方が不安に気づき支援してあげることが必要です。

発達障害の方が抱えてる不安は通常の不安とは異なるため、健常者が落ち込んでいるときと同じ対応ではほとんど意味をなしません。

例えば周りができることができないためにいつも不安を感じている人に、「大丈夫、今度はできるよ。」と言っても、常にできていないという根強い不安があるため、このような励ましは意味をなしません。

発達障害の方の不安を和らげる方法は、抱えている不安のタイプにより異なります。

抱えている不安の原因を知るために、まずはゆっくりと話し合える環境を持つことが必要です。

注意したり否定することはせずに、まずは「そうだね、心配だね」などと共感を示しながら話しを聞いてください。

そして不安を克服するためにまずは身近な目標を立て、できそうなことをするようにアドバイスしたり、できていることをほめるようにしましょう。

原因や対策を考えるためには、お子さんであれば学校の先生、社会人であれば上司や同僚に状況を確認することも必要になるかもしれません。

子どもの不安に対処する|書籍のご紹介

本書では、発達障害の子がどうして不安を感じやすいか、そしてなぜ不安感が自己否定の人格を形成していき、強迫症などの二次障害に発展するのかをとても分かりやすく説明しています。

また、なぜ通常の励ましでは発達障害児の心に届かないのかがわかります。

発達障害児の不安感は根強いです。不安を取り除くためには現在の症状に合わせて段階的に対応していくことが必要でしょう。

そして段階的に対応する方法を分かりやすく説明しています。

例えばステップごとに表現し、日常にありがちないろいろな例をベースにしています。

不安感が強いお子さんの可能性を引き出すために、植えついてしまったネガティブな考え方をポジティブに変えていくための方法をとても分かりやすく説明していますのでぜひご参考ください。

抑うつ障害群

抑うつ障害群とは以下の3つの症状を示したもので、一般的にうつ病と言われているものです。

- うつ病

- 持続性抑うつ障害

- その他特定不能の抑うつ障害

症状としては持続的かつ重度な悲しみと、興味や喜びの現象が見られます。

抑うつ障害群の原因はストレスの他、遺伝的要素と環境要因が考えられているようです。

双極性障害

双極性障害とは、躁病エピソードと抑うつエピソードが交互に生じるといわれるが、多くの場合どちらか一方が優勢です。

抑うつエピソードの症状はうつ病の場合と同等の症状が見受けられます。

反対に躁病エピソードが優勢になると、気分が以上に高揚し開放的な気分になり、多弁・注意力散漫・依存・取り返しのつかない金銭トラブルなどを生じる可能性があるため、フォローが必要です。

その他の発達障害を知ろう

発達障害を抱える方はその症状に苦しんでいるだけでなく、まわりの無理解による偏見にさらされることが多いため、症状を悪化させてしまうケースが多いです。

上記でお伝えした二次障害を併発している方も、同じ現象が起きやすいともいえるでしょう。

発達障害や二次障害に関する症状を知っていれば、実際に障害を持つ人たちに出会った時でも、おかしな人などという偏見や恐怖を持たずに対応できます。

よって症状を知ることは患者のためだけではなく、自身の心のゆとりを持つためにも有効です。

以降は発達障害の1種であり認知度が低い、ディスレクシア、トゥレット症候群、吃音症に関しても解説しました。

ディスレクシア

ディスレクシア(読み字障害)は、文字の読み書きに障害がある学習障害の1つです。

日本では小学生の約8%がディスレクシアであるといわれています。

ディスレクシアの症状

症状は個人により異なりますが、主な症状として文字と音を関連付けるのを苦手とします。

言葉を耳から聞くことに問題はありませんが、読み書きの際に困ってしまうのです。

・文字と音が一致しない

・間違えて似ている文字を書く (「め」と「ぬ」、「わ」と「ね」など)

・単語の文字の順番に戸惑う

・声に出して読む時にゆっくりと読み読み間違えをする

・文字が動いたりぼやけているように見える

・口頭では問題なく答えられるが、書くのは困難

・文字を真似して書くのが苦手

ディスレクシアへの支援

読みが困難な子は音声教材を入手することがお勧めです。

教科書を音声で読み上げてくれるので、勉強への苦手意識を自信へつなげるサポートとしてとても有効といえます。

参考元:音声教材(文部科学省)

また、パソコンやスマホの音声読み上げソフトも役立つツールです。

以上からわかる通り、ディスレクシアの子にとってツールの使用は非常に有効です。

ディスレクシアの原因

脳画像の解析により、ディスレクシアの人は言語を処理する脳の箇所の働きが弱いということが明らかになっています。

しかし研究結果から、適切な指導を受ければ脳の働きが改善すると報告がありました。

よってディスレクシアが疑われる場合は、支援ツールを取り入れ、改善に向けて早めに対策を取ることが推奨されます。

ディスレクシアをゲームで改善|読むトレGO!

医学博士の平岩幹男先生が開発した「読むトレGO!」はディスレクシアを改善するトレーニングゲームです。

実際に平岩先生が診察しているディスレクシアのお子さんたちのご協力のもと開発されました。

参考元:読むトレGO!

「読むトレGO!」はゲーム感覚で楽しみながらディスレクシア改善のトレーニングがおこなえます。

ディスレクシアは早期発見・早期対策で格段に良くなる可能性があるため、ゲーム感覚の「読むトレGO!」を使うことで継続して取り組みやすく、大きな効果が期待できます。

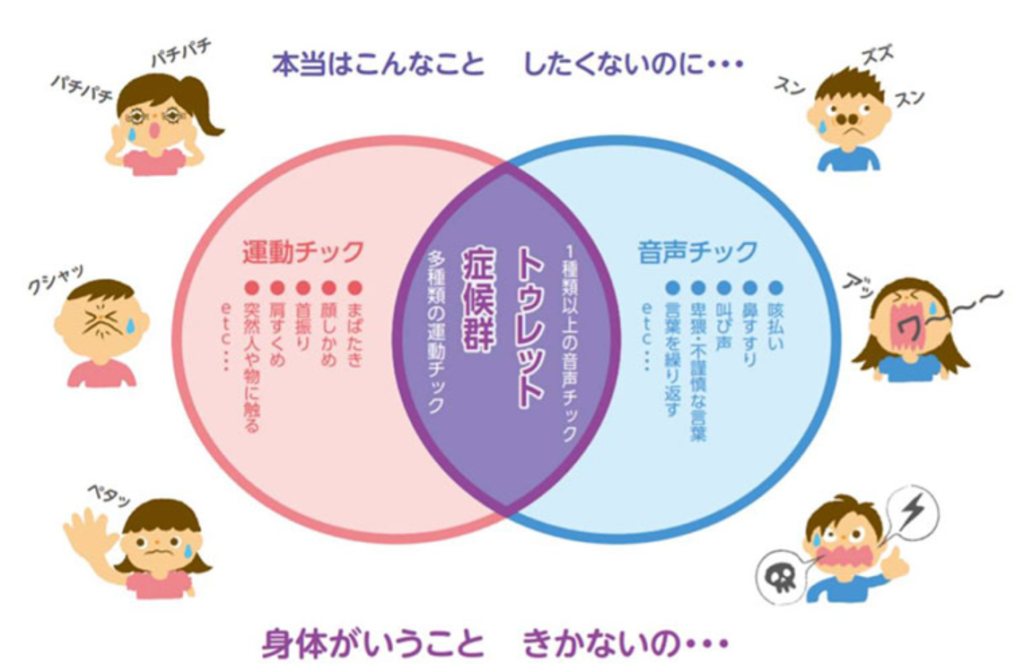

トゥレット症候群

トゥレット症候群は、音声チックと運動チックの両方が1年以上続く重度な疾患です。

患者は1000人に3~8人いるとされています。

チック症・トゥレット症候群の症状

音声チックや運動チックには下記のようなさまざまな症状があります。

共通点として、どの症状もくしゃみやかゆみのように発作的に自分の意思に反して出てきます。

音声チック

・叫び声を突然あげる、不謹慎な言葉を突然言うなど

運動チック

・まばたきや肩すくめなどけいれんしたように体が動く

チック症・トゥレット症候群の分類

音声チックあるいは運動チックは、小児期に発症する確率が高いといわれ、5人に1人は何らかのチック症状がみられます。

ですがこれらは軽度の場合がほとんどで1年以内に消失します。(暫定的チック症)

また音声チックと運動チックのどちらかが1年以上続く疾患は持続性チック症と呼ばれます。

暫定的チック症:音声チックあるいは運動チックを発症後1年以内に消失

持続性チック症:音声チックあるいは運動チックのどちらかが1年以上続く

トゥレット症候群:音声チックと運動チックの両方が1年以上続く

トゥレット症候群の原因

トゥレット症候群の原因には下記のようなものがあります。

・運動を調節する脳の働きに異常がある

・神経伝達物質ドーパミンの伝達に問題がある

トゥレット症候群の原因は、ADHD、強迫障害、学習障害の原因と重なるためトゥレット症候群と併発しやすいとされています。

原因はまだわかっていませんが、家系内で発症する確率が高いため、遺伝的な要因の可能性も挙げられています。

トゥレット症候群の治療

他の発達障害と同様で治療法はまだ確立しておらず、症状を抱えながらうまく付き合っていくように環境を調整する支援がなされます。

生活に支障がでるほどに症状が重度な場合は、症状を緩和するよう薬を処方される場合もあります。

トゥレット症候群を知り無理解による差別をなくそう

トゥレット症候群に関する周囲の認知度は低く、患者はまわりの無理解による差別に耐えながら暮らしているケースがほとんどです。

下記の動画はトゥレット症候群を抱える方を取材した動画です。

症状や抱えている悩みなどがよくわかるので、トゥレット症候群を理解するためにもぜひご覧ください。

吃音症

吃音症は話すことに問題を抱え、言葉がスムーズに言えずつっかえたり、どもったりします。

患者は100人に1人いるといわれており、アメリカ大統領のジョー・バイデン氏も幼少の頃より吃音症を患い苦労をしています。

しかし今は自分のスピーチを調整するなどすることで克服できているそうです。

吃音症の症状

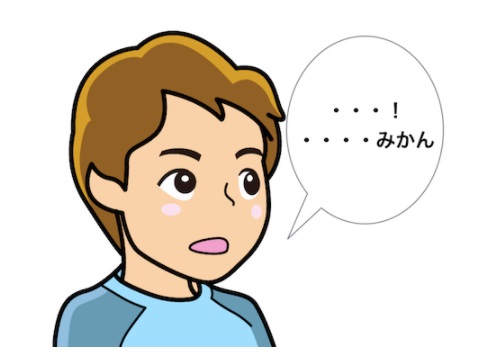

吃音の主な症状には連発・難発・伸発があります。

連発:

言葉を連続して発する症状です。例えば「みかん」と言いたい時、「み、み、み、みかん」のような発し方を連発といいます。

難発:

言葉が詰まって出てこない症状で、頭の中に言葉が浮かんでいても言葉が詰まって出てこなくなります。

最初の第一声が発せられなくような状態です。出そうとして、少し経ってから出ることもあります。

伸発:

言葉が詰まって出てこない症状です。頭の中に言葉が浮かんでいても言葉が詰まって出てこなくなります。最初の第一声が発せられなくような状態です。出そうとして、少し経っててから出ることもあります。

話すときは常に症状がでて身体の緊張もともなう重度なものから、電話の受け答え時など特定の場面のみに症状が出る軽度なものまでさまざです。

吃音症についてさらに知りたい方は以下の記事をご覧ください。

吃音症の分類と原因

吃音症の原判はまだはっきりとは解明されていませんが、体質的(遺伝的)要因が7割を占めるといわれています。

また上手に話せないという心因性の不安要素が吃音症を悪化させるケースが多いです。

吃音症は発達性吃音と獲得性吃音に分類されます。

・幼児期から10代前半までに発症。

・主に言語を獲得していく成長過程で発症することが多い。

・吃音症の9割を占める。

・体質的(遺伝的)要因が吃音症の原因の7割を占めるといわれる。

・その他に・発達的要因・環境的要因・学習的要因などがある。

・回復する場合としない場合があるのも遺伝的要因が関与していると考えられている。

獲得性吃音は下記の2種類に分類される。

・心因性吃音:ストレスなどの心因性の影響で発症

・神経原生吃音:脳卒中や頭部外傷など脳の損傷により発症

その他、最近の研究により下記の原因が明らかになっています。

・言語に関わる脳内の情報伝達に問題がある

・聴覚に関わる脳の領域に違いがある

吃音症の治療

発達性吃音の場合は7~8割くらいが自然に治ると言われています。

しかし吃音症による失敗の経験が不安感や焦燥感を生じさせ、吃音症を悪化させる場合があります。

よって症状を悪化させる前に対策を取ることが推奨されます。

治療法として、専門家による言語療法や心理療法があります。

言語療法は言語聴覚士がいる医療施設や福祉施設、養護施設などで治療を受けることができます。

心理療法は臨床心理士などにより医療施設などで受けることができます。

東京吃音改善研究所のWebページでは家でトレーニングする方法を紹介しています。

参考元:東京吃音改善研究所

吃音症に苦しむ人たちへ|バイデン大統領からのメッセージ

吃音症は無理解な方からからかわれたり馬鹿にされたりする場合があります。ですが気に悩まないでください。

下記のバイデン氏のメッセージにもあるように、試練を乗り越えていくことにより確かな未来をつかめるかもしれません。

自分に合う治療法を取り入れながら焦らずに改善を目指しましょう。

アメリカ吃音財団への手紙の中で、バイデンは吃音のある人に以下のようなメッセージを送りました。

もし私が吃音と闘っているすべての人と1点のアドバイスを共有できるとしたら、それはこれです。

あなた自身がゴールに向かって取り組むとき、あなたがその苦戦に直面して耐え忍ぶとき、あなたはこの課題だけでなく、将来の人生の課題を克服するのに役立つ新しい強みとスキルを発見することになります。

私はあなたに約束しますーあなたは何も恥じることはありません。

あなたの大切な仕事を諦めずに続けてくれたことに改めて感謝します。

今後のご活躍をお祈りしています。

ジョー・バイデン と吃音症 | 東京吃音改善研究所 (kitsuonkaizen.com)

まとめ

発達障害を抱える方は少数派のためまわりに理解されづらく、苦しい思いを抱えている場合がほどんどです。

そのため二次障害などを併発してしまう場合もあります。

でも決してあきらめずに、改善へ向けて舵を取り前に進むことは、将来の可能性をつかむための軌跡をたどっているといえるのかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。