こんにちは!こんばんは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます!

本日は「発達障害と親」についてです。

子どもが発達障害かもしれないと疑いをもったり、発達障害だと診断されたら、親はどういう気持ちになるのでしょうか?

「まさか自分の子に限って…」と受け入れられない人や「これから先、どうやって育てていけばいいの…」と不安でたまらない人もたくさんいるでしょう。

そのまま誰にも相談できずに一人で悩んでいると、不安やストレスから心の病気になってしまいます。

心の病にならないためには、どのように子どもと向き合っていけばいいのでしょうか?

今回は、不安な気持ちが軽くなるための対処法を解説します。

目次

子どもが発達障害!親はどういう心境になる?

発達障害は早ければ乳幼児期に症状が現れます。

タイミングとしては乳幼児健診の時に気づいたり、2歳3歳になり成長してから気づく場合が多いです。

そして、コミュニケーションがとれない・言葉を発さない・成長が遅いなどの周りの子どもとの違いに「もしかして発達障害なのかな?」と不安につながるといわれています。

不安からインターネットで検索魔になって、調べては落ち込むのループに入ってしまう方が少なくありません。

悩んでいるのは自分一人じゃないと思えたり、周りの理解や共感があるだけで救われることが多いといわれています。

周囲の人が発達障害について、正しい認識を持ってくれたら気持ちが軽くなれるからです。

発達障害と診断された時についての詳細記事を以下にまとめてありますのでご覧ください。

親に見られる心理・行動

子どもが発達障害だと分かったとき・診断されたときに親はどういう心理なのか、そしてどんな行動を起こすのかを説明します。

拒否・拒絶

大切に育ててきた我が子に発達障害の疑いがみられたら、最初は信じたくないと思うでしょう。

疑いの時点では「きっと違う!」「頑張ればみんなと同じことができるはず!」「きっと成長したらできるようになる!」と思ってしまう人が多いです。

発達障害だと診断されても、すぐに受け入れることはできず信じようとしない親も多く「うちの子に限ってありえない」「聞きたくない」と耳をふさいでしまう方も見られます。

障害のある子どもを不幸だと思う・恥ずかしいと思う

今まで自分の周りに発達障害の人がいなかったり、接することがなかった場合は障害についての正しい知識がないことが多いです。

その為、障害があることは不幸だ、恥ずかしいことだと思ってしまいます。

過保護になる

発達障害の子どもを愛情をかけてサポートしてあげることは大切ですが、必要以上に過保護になってしまう場合があります。

「あれはダメ、これはダメ」と危険を事前に回避して何でも親がやってあげると、子どもの成長を阻害してしまいます。

周りの子よりは時間がかかるかもしれませんが、発達障害があっても見守って手を出しすぎないことも大事です。

不安・鬱状態になる

「自分がちゃんと産んであげられなかった」「きちんと育ててあげなかったから発達障害になった」と自分のことを責めて苦しんでしまうことがあります。

そして不安や後悔で抑うつ状態となる人が多いです。

発達障害の子どもをもつ親の辛さや悩み

実際に発達障害の子どもをもつ親はどんな辛さ・悩みを抱えているのでしょうか?

気持ちに寄り添えるように説明していきます。

家族に理解してもらえない

子どもの障害に真っ先に気づくのは、普段子育てをメインでやっている母親の場合が多いです。(もちろん父親の場合もあります)

パートナ―へ相談しても「考えすぎじゃない?」「成長したら治るよ」と無関心な返答や態度の場合、とても辛い思いをします。

一緒になって考えてほしいのに、どうして他人事なんだろうと悲しい気持ちになるのです。

更に酷いと「君の育て方が悪いからじゃないの?」なんて言葉をかけられることも。

一生懸命、障害のことを調べて、悩んで、子どもと向き合っているのに自分が悪者のようにいわれると、とても孤独な気持ちになりますよね。

一番理解してほしい相手にそのように言われると相談することも嫌になってしまいます。

一緒に悩んで子育てを共有していけるだけで、心はとても軽くなるのです。

認識の違いによる辛さ

発達障害は病気ではありません。個性や特性と認識すべきなのですが、発達障害の知識がない場合は「病気」と思ってしまう人が多いです。

特に両親や義両親の世代はそのように考えがちです。

何度説明しても「病気だったら治療したら治るのでは?」「いつかは治るよね?」と理解してもらえない、それが苦痛だと感じる親がたくさんいます。

ママ友との関係が壊れる不安

保育園や幼稚園に通う子どもの親の繋がりは今や必須ですよね。

ママ友に自分の子どもの障害を伝えることで、自分の周りから離れて行ってしまうのではと不安を感じてしまいます。

また、子どものことを「可哀想」という目で見られてしまうのは嫌だと思う親も多いです。

相談できる人がいない

自分の周りに同じように発達障害を持つ人や、障害に理解のある人がいないと相談や情報交換をすることができません。

人は共感してもらえるだけで、気持ちが落ち着くものなのです。

子育てが大変なことは健常者の子どもでも同じです。さらに発達障害があると、他の子に比べて色々な困難が増えます。

発達障害と向き合っていく大変さを理解してもらえると気持ちも軽くなりますよ。

下記の動画では、発達障害のお子さんを持つ方の相談できない悩みを紹介しています。

不安で押しつぶされないために

子どもをサポートしながら一緒に障害と向き合っていかなければならない保護者の方も注意が必要です。

というのも、保護者の方がかなりの高い確率でうつ病や不安障害を発症しているという報告があります。(一般的にカサンドラ症候群と呼ばれます。)

特に育児の負担が大きい母親に抑うつ状態がみられ、保護者側が病んでしまわないためにも心のケアがとても大事なのです。

子育てを一人で抱え込まないためにも、不安な点を発達障害支援センターなどの専門家へ相談をしてください。

参考元:発達障害者支援センター・一覧

発達障害と診断を受けた病院や施設、支援センターは同じ発達障害をもつ親との交流の場にもなります。

色んな情報を聞けて、自分からも困ったことを相談できるので、有効に利用してください。

・ストレスをためない

・一人で抱え込まない

・学校の先生や医療機関の専門家に相談する

・同じ境遇の親と交流の場を持つ。相談、情報交換をする

以下のツイートでもわかるように、保護者自身にも癒しが必要と説いています。

親が子どものためにしてあげたいこと

発達障害のある子どもを支えてあげるために、保護者は何をすればいいのでしょうか?

発達障害についての知識を得る

発達障害について正しい知識をつけると、日常生活で起こり得る困難に対応しやすくなります。

知識や事前情報があると、焦らないで対応できますよね。

そして先ほども書きましたが発達障害は「病気」ではなく「特性」であることを理解してください。

発達障害はその子の可能性や個性の一つであり、その子に合った環境を整えれば他の子どもにはない能力や魅力が開花する可能性があります。

発達障害は、自閉症スペクトラム障害【ASD】・注意欠陥/多動性障害【ADHD】・学習障害【LD】に分類されます。

それぞれの特性・対応方法を詳しく説明している記事があるので、一度読んでみてください。

就学環境を整える

家族と一緒に過ごせるときは良いのですが、保育園・幼稚園・小学校に通うとなれば、家族と離れて過ごす時間がであります。

家の外で一人で人間関係を築かなくてはなりません。いじめにあったりすると登校拒否になったり、引きこもりになることもあります。

よって、保護者の方は先生に発達障害のことを相談、情報交換しながら、就学環境を整えていくことを念頭においてください。

適度な距離を保ちながら子どもを支える

発達障害はその子の特性のため、これから先もずっと付き合っていかなければなりません。

一人一人に合ったサポートができるように以下を実践するといいでしょう。

お子さんと向き合う

お子さんに関心を持ち、目を見て、話をして、話を聞いてあげてください。

コミュニケーションをたくさんとってあげると、子どもは愛情を感じられるので表情豊かになります。

こちらの声掛けにもしっかりと反応してくれるようになります。

是非、良いところを褒めて伸ばしてください。

過保護は禁物

発達障害があっても子どもはちゃんと成長していきます。失敗しながらも、自分でやり抜く力を培っていきます。

保護者が必要以上に介入してしまうと、お子さんの成長を妨げてしまう可能性があります。

よって、適度な距離から見守り、必要な時には手を差し伸べるようにしてください。

将来への不安・自立できるのか

ここまで読んで「よし!しっかりと子どもと向き合おう!」と前向きな気持ちになってくれている皆さんの一番の心配は”将来”についてではないでしょうか。

「近い将来」「遠い将来」どちらのことも心配ですよね。

今は家族がサポートできていても、親も歳をとるのでサポートし続けることは難しいといわれています。

その不安を解消してもらえるように、就学・就業支援の流れを説明します。

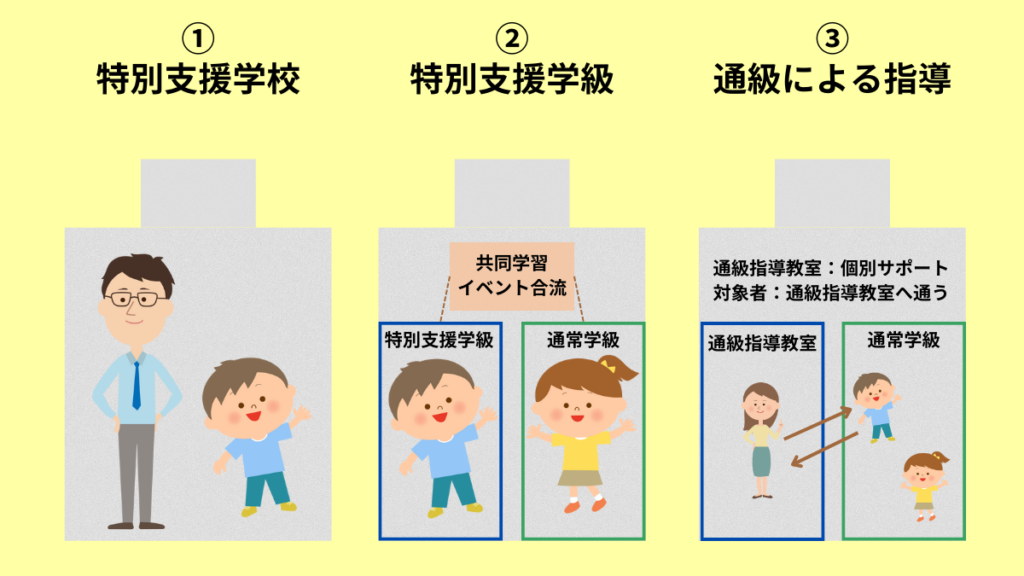

就学・進学の流れ

①特別支援学校

特別支援学校に在籍しながら学びます。

ここでは特別支援学校の教員免許を持った、知識豊富な担任による教育・支援を受けることができます。

②特別支援学級

特別支援学級が設置されている学校に在籍しながら学びます。

在籍はしていますが、授業は基本的に「特別支援学級」で受けます。

一部の授業や給食の時は通常学級の友達と過ごします。担任は、特別支援学級の先生が受けもちます。

③通級指導教育

一般の子どもが通う通常学校に在籍しながら学びます。

通級指導の時間は、校内に設置された通常指導教室に通い指導を受けます。

もし学校に通級指導教室がない場合は他の学校へ一時的に移動して指導を受けます。担任は通常学級の先生が受けもちます。

この様に発達障害がある場合も就学先は色んな選択肢があります。

「みんなと一緒の小学校には通えないかな…」と不安に思う時があると思います。

そんな時は発達障害支援センターなどの専門機関に相談しながら、その子に合った就学先を選択肢に入れるといいでしょう。

仕事には就けるのか

発達障害があると、できる事とできない事の差が大きいといわれています。発達障害があるから問題ということではありません。

その子に合った、得意・不得意を見極めて仕事に就ければ仕事を続けていくことはできるので安心してくださいね。

一般の人より就職しにくい現状ではありますが、最近では障害者を受け入れる求人も増えてきています。

一般雇用で就業

【メリット】

・自分の得意な分野で仕事を選ぶことができる

・一般の人と同じなので、給与は高い傾向がある

【デメリット】

・障害者としての配慮がされない

・同僚や上司との人間関係やコミュニケーションをとることが必要となる

障害者雇用で就業

【メリット】

・障害を配慮してもらえる環境で働ける

・自分のペースで安心して働ける

【デメリット】

・就きたい職業が限られてしまう

・給与は一般と比べると低い

就労継続支援サービス

一般企業で働けないといった場合でも、サポートを受けながら訓練や仕事をすることができます。

もし、就労継続支援を受けたいときは、お住まいの自治体の障害者福祉窓口やハローワークで相談してください。

発達障害があっても、一般の企業に就職して働いている人はたくさんいます。

社会で働けるのかなと心配する気持ちは分かりますが、悩みすぎないでください。

成長して就業するまでに、お子さんの得意なこと・好きなことが何かを見つけてあげれたらいいですね。

まとめ

発達障害の子どもを育てている親の気持ちや悩みについてまとめました。

発達障害がある子どもをもつ親は、不安や悩みを抱えながら子育てをしています。

そのことに周囲が気づいてあげるだけで、今よりもっと子育てしやすい環境になるでしょう。

障害のあるお子さんを育てている保護者の方はどうか、一人で悩まないでください。

自分と同じ境遇で、同じ悩みを抱えている人がたくさんいます。

心が壊れてしまわないように、限界を超えてしまわないように周りを頼って相談してくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。